10大最具生命力技术

——

从通俗文化的观点来看,1975年就是一个大杂烩。从技术的观点来看,1975年就不是那么复杂了:这一年,名叫Jobs和Wozniak的年轻人正在硅谷的一间车库摆弄着电路板和各种元件。接下来就是名叫盖茨的年轻人,他从斯坦福大学退学,专心研究自己心爱的代码并开办了一家公司,正是这家公司的不断发展壮大最终改变了商业发展的历史。

事实上,处于尼克松总统辞职和美国建国200周年之间的1975年,标志着电子和计算机技术一个令人兴奋的新时代的开始,它以自己独特的方式演绎着与20世纪60年代社会和艺术变革相类似的基础性革命。

目前距离那个让人激动的年代已有30年了。30年间,各种新技术层出不穷,但是大多数都只是过眼烟云而已,只有少数一些具有强大的生命力。而这其中,又只有极少数的几种技术堪称真正改变了我们的日常生活。以下是美国著名的《Electronic Business》杂志评选的十大最具生命力技术。

手机

设想一下,没有手机的世界与没有汽车和电视的生活情形何其相似。“手机是一项极为完美地契合了大众需求的技术,”EB母公司下属的技术研究公司In-Stat的首席分析师Alan Nogee说,“人们喜欢交流,而手机的出现让他们可以随时随地满足愿望。”

1973年4月3日,当时任摩托罗拉公司通信系统部总经理的Martin Cooper拨通了贝尔实验室的电话时,世界上第一次手机通话成为现实。在1983年开始提供商用手机服务时,Cooper最初像鞋盒一样重达30盎司的手机已经演变为摩托罗拉重为16盎司的DynaTAC型手机,不过当时售价高达3,500美元。此后七年内,美国手机用户就达到了100万户。如今,全球手机用户已经超过固定电话用户,与此同时,手机重量也只有3盎司了。

如今,3G宽带网络的出现正将手机从单纯的语音通话工具转变为允许使用者收发图片和视频并享受一系列高速面向数据的服务的多媒体手机。这种趋势的到来为从处理器制造商到显示和音频子系统制造商的很多电子元器件卖主带来了新的市场机会。

CMOS

仙童半导体公司的FrankWanlass发明了互补型MOS(CMOS)技术。在20世纪60年代早期,Wanlass认识到负极通道MOS(NMOS)和正极通道MOS (PMOS)的互补电路只需很小的电流。经过一些熔补,他制作出了可以将备用功耗减少六个数量级的CMOS电路,堪与双极性逻辑门相媲美。1967年12月5日,Wanlass被授予3,356,858号美国专利“低备用功耗互补场效应电路”。

然而,虽然拥有很大潜力,Wanlass的发明还是不得不等待数年才得以真正地大规模应用。20世纪70年中期开始的技术革命要求芯片兼具大功率和低功耗,CMOS集成电路提供了理想的解决方案。“实际上,数字手表是CMOS技术第一个真正重要的应用产品,”半导体行业研究公司Insight64的首席分析师Nathan Brookwood说。如今,CMOS技术已经成为绝大多数高密度集成电路制造的基础。

因为功耗更低,CMOS设备可以运行在比同级别双极器件更低的温度上。虽然是低功耗技术,CMOS技术依然会散发一些热量。因此,随着芯片密度的增加,芯片制造商如今面临着与此前双极器件同样的问题。研究公司iSuppli的首席分析师Len Jelinek说:“虽然目前说CMOS技术已经走到生命周期的终点还为时过早,但是,确实有必要开始进行新材料的研究,像紧缩硅,就将把我们带到更高级别的功率和散热平衡上。”

结构化ASIC

随着技术革命将处理器应用推向新的高度,对能够根据特定用途进行预配置的器件的需求量逐渐增加。这种“硬线的”技术通过消除不必要的修饰性、说明性和其他类型的运行开销,来提高性能并削减成本。20世纪80年代早期ASIC的出现,使得从手机到音频游戏控制器等产品制造商可以得到根据他们的特定需求而定制的芯片。

经过长期的强势发展,传统ASIC技术在21世纪早期让位于其更新的改进型版本:结构化ASIC。与它的前辈一样,结构化ASIC同样提供满足特定应用的架构,同样以低成本提供高性能。然而不同的是,通过可配置设计以不同的方式进行芯片功能单元的再连接允许芯片结构的改变。技术研究公司Allied Business Intelligence的研究主管Alan Varghese说:“结构化ASIC拥有ASIC的优势,但是客户可以对其进行再配置的特点又使结构化ASIC具备一些处理器具备的优势。”

结构化ASIC的架构决定可配置的程度。假如只需要轻微的修改,器件可以被设计为只具有最小化的可配置性并无需增加太多成本。假如要求广泛的灵活性,ASIC可以被设计为拥有更多的可配置性,当然成本更高一些。

技术研究公司Frost & Sullivan的分析师Aditya Prasad对ASIC可以继续发展以满足未来需求持乐观态度。“终端用户市场的增长将使ASIC成为焦点。”

EDA 软件

20世纪70年代创建日益复杂的电路的需求预示着将超过工程师“手工”设计能力的极限。幸运的是,随着EDA工具的出现,技术本身解决了这一问题。

EDA软件使用计算机来创建、验证并仿真一块芯片或者一块PCB上的电路的性能。EDA或许是过去30年产生的各种新技术中最重要的一种,因为没有EDA,几乎将不可能设计现代电子器件所需的高密度复杂电路

。Insight64的Brookwood说:“这就好比由手写到PC输入的变革那样重要。”

EDA已经经历了几个不同的阶段,包括门级工具和RTL技术。“如今,我们正走向电子系统级水平,”技术研究公司Gartner的首席EDA分析师Gary Smith说,“这实现了电子硬件和软件的同步设计。”

说EDA非常重要似乎还不足以体现这项技术的重要性。Smith说:“所有产品都是从设计开始的,没有EDA工具,电子市场将不复存在。”

FPGA

虽然20世纪60年代就首次出现了“结构化计算”的概念,但是第一款真正的商用FPGA器件直到1985年才出现。通过软件结构化互连方式进行逻辑块单元的连接,FPGA本质上为程序师提供了一个空白的模板允许他们自由地构建芯片。早期的FPGA只包含几个逻辑单元,需要以秒为单位来进行再配置。如今,FPGA可以包含几十万个逻辑单元,只需微秒级就可完成再配置。

FPGA的发展遵循着摩尔定律的基本原则:嵌在一块芯片上的逻辑单元每18个月就要翻一番。不久,FPGA就将拥有数百万个逻辑单元,使得它们可以拥有足够强大的能力经济地完成大规模计算任务。FPGA还催生了芯片的完全竞争,加速了ASIC的生产流程进步。

Photolithography(光刻技术)

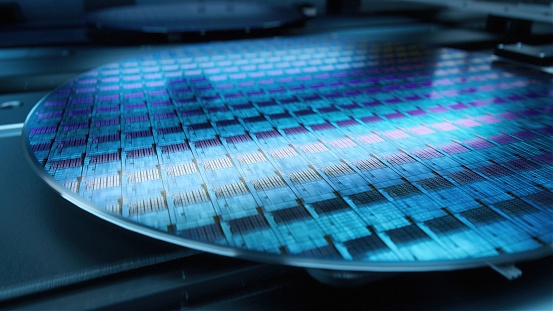

光刻技术——与在暗室冲洗底片相似的流程,其根源甚至可以追溯到19世纪早期的摄影术。在当今的芯片制造流程中,光刻技术将光掩模(与照相过程中的底片相似)上的范式图像移到晶片底层的表面上。20世纪70年代中期,投影放大印刷术和正性胶技术的结合彻底改变了芯片制造流程中的光刻技术。随着掩模和晶片不再进行接触,瑕疵率明显降低,极大地增加了芯片产量。

1979年,GCA开发出了一种用于晶片曝光的分布重复光刻技术,此举带来了日益增加的分辨率,并且为线宽的不断缩小铺平了道路。这种技术的出现以及从可见光到紫外线光波波长的不断减小,推动着芯片制造向越来越多更好的工艺技术的快速转变,并且这种转变一直持续到今天。

RFID技术

在第二次世界大战期间,英国迫切需要能够识别飞越英吉利海峡上空的飞机的技术,因为他们必须将本国返航的飞机和敌机区别开来。因此,当时盟军飞机上都安装了一个无线电应答器用来对询问信号——“辨别:朋友或敌人(IFF)”做出肯定的回应,RFID技术也就应运而生了。

直到20世纪80年代,RFID技术依然像最初一样只是用于航空领域。直到微电子学缩小了标签的尺寸和价格,使其可以经济地应用于工业装配线时,这种情况才有所改观。随着成本的降低,到了21世纪初,RFID可以被直接应用在运输中的货柜甚至是单个产品上。这项技术还被用于追踪孩子和住院患者等人群。

除了技术上的改进之外,标准化进程的推进也帮助RFID技术走向主流应用。“从麻省理工学院的汽车ID中心到领先的供应链玩家沃尔玛特等各类机构都在推动RFID的标准化和普及方面起到了重要的作用,”研究公司Yankee Group的高级无线业务分析师Marcus Torchia说,“RFID技术正在朝着与条形码技术同样无所不在的方向快速发展。”

RISC 处理器

20世纪70年代中期,改进的性能检测工具显示,当时居于统治地位的基于CISC(复杂指令集计算机)系统的大部分应用执行都是由一些简单的指令来完成的。而绝大多数指令都被证明很少用到。很快地,研究人员认识到,可以使用编译器来产生执行复杂指令的软件程序,而在当时的CISC机器上,这项工作则是由硬件来完成的。

1975年10月,IBM公司的沃森研究中心开始了一项研发计划,并于四年后推出了32位RISC微处理器。与预计的相同,这款微处理器被证明比同级别CISC速度更快,此外,它的设计和制造成本更低。这些优势最终导致了计算机性能和成本方面的一场革命。

虽然拥有众多优势,RISC在面向视窗的PC/服务器市场并没有取得太大进展,原因在于这一市场的软件兼容性问题,英特尔公司的x86平台更具优势。然而,这一情况正在慢慢改变,大多数最新的PC处理器,从英特尔公司的P6微型架构开始,本质上都与RISC器件功能相同,只是仿造CISC架构而已。RISC在其他计算机市场日益增长的优势地位则是勿庸置疑的。如今,在工作站、手机和电脑游戏等市场,RISC技术拥有压倒性的优势。

SMT(表面贴装技术)

在20世纪70年代末之前,像集成电路、晶体管和电阻器等电子元器件都被设计得更加适合手工装配而非机器装配。表面贴装技术(SMT)的出现扭转了这种形势

。典型的表面贴装元器件看起来像小金属点一样,通常使用小型金属条进行机械设计,它们被直接焊接到印刷电路板的表面上,这一点与传统元器件不同,后者通常有电线头,并把它们穿过电路板孔焊接到电路板的背面。基于此,表面封装元器件通常尽可能地小而且轻。事实上,表面封装元器件的大小和重量通常只是传统线性元器件的十分之一到四分之一,而成本也只是后者的四分之一到一半。

表面贴装技术的适时出现满足了产品小型化趋势提出的要求。除了更低的装配成本之外,表面贴装器件还允许工程师将更多的技术融入更小的波形因数中。你可以想象一下,假如你使用传统元器件来制造iPod,它看起来将更像一个大盒子。

正如集成电路改变了分立元器件技术一样,表面贴装技术也给电路板装配带来了革命性影响。iSuppli公司的Jelinek说:“它为如今我们使用的所有手持设备的出现创造了机会,原因很简单,那就是它们都需要减小封装尺寸。”

802.11无线网络

几年前,一提到“热点”,人们更多地会想到令人激动的餐馆或者夜总会,而不是咖啡馆或者宾馆的房间。802.11无线局域网(LAN)技术的出现改变了这一切。In-Stat公司的Alan Nogee说:“在802.11出现之前的很长时间,无线LAN技术就已经出现了。然而,802.11是第一个真正将行业聚集起来的标准,因此它开创了一个新的市场。”

1999年批准的IEEE 802.11b标准允许数据在空气中以理论上以太网的速度传输:最高达到11 Mbps(虽然由于不同形式的电气和物理干扰,在真实世界中数据传输速度通常只有这一数字的一半)。2000年早期,思科系统公司和朗讯科技公司等主流网络卖主以及一些较小的公司迅速扑向802.11b标准,导致设备价格的迅速下降和此项技术的迅速普及。数据传输速率达到54Mbps的新802.11标准——802.11g,进一步增加了数据吞吐量和数据传输的可靠性。而数据传输速率达到108Mbps的802.11n标准有望于2006年通过最终批准。

802.11技术的未来发展几乎是没有止境的。虽然目前大多数802.11设备只是用于台式电脑或者笔记本电脑,但是这项技术正迅速将应用扩展到IP电话、专用分组交换机、媒体播放器、电视和其他能够利用文本、音频或者视频数据的产品。“与电、天然气和电话一样,无线LAN将是很有用的东西,” Nogee预言,“考虑到消费者将在他们的家里或者办公室进行无线互联网接入,制造商将开发各种类型的无线LAN产品。

评论