中国光伏产业“两头在外” 产业链陷困境

太阳能作为一种可供持续利用的清洁能源,有着巨大的开发及应用潜力。通过对太阳能光伏技术的推广,能够逐步改善我国能源消费结构,并在一定程度上保障能源安全。然而,作为当前全球最大的太阳能电池及组件生产国,中国的光伏产业却面临着“两头在外,受制于人”的产业链困境。面对外资企业的逼人态势,作为市场后进入者的中国企业,如何在先天不利的局面下寻求发展,是关系到我国光伏产业结构优化的重要问题。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/113419.htm产业链困境:光鲜下的暗淡

自2007年起,中国太阳能电池产量跃居世界首位。2009年,已占全球太阳能电池总产量的40%。然而,制造大国并不等同于产业大国。正如钢铁产量世界第一,并不能掩盖中国企业在铁矿石定价权上的全面溃败;全球首位的汽车产量,也并没有培育出中国的大众与克莱斯勒。我国光伏产业表面光鲜之下,掩藏的是产业链困境与企业的无奈。

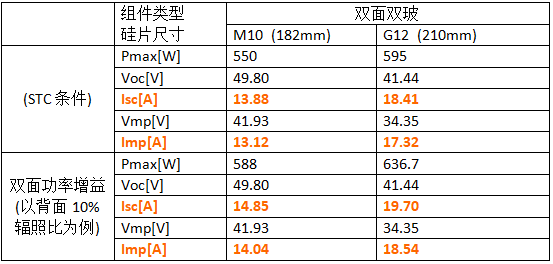

太阳能光伏产业链,大体上可分为五个环节,自上而下依次为:太阳能级硅材料、硅锭硅片、电池、组件、系统集成,最终作用于市场端,实现光伏发电。整条产业链中,上游的晶体硅制备、切片环节技术门槛最高、利润回报最大,而下游的电池、组件制造环节,则技术门槛较低、利润回报较少。尤其是组件环节,成本竞争最为激烈,企业的抗风险能力也最低。

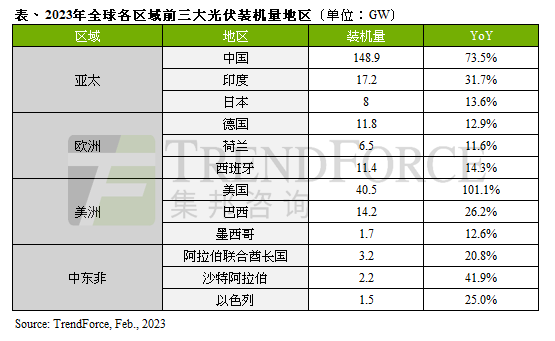

然而,我国企业恰恰是集中在产业链中下游的电池、组件制造环节。上游的晶体硅材料主要为欧美和日本的传统七大厂商所垄断,2008年,占全球多晶硅材料供给量70%以上。下游光伏发电市场,则主要集中在欧洲,其光伏系统装机量占全球比例接近80%。可见,对我国而言,所谓的“光伏大国”仅仅是“生产制造大国”,再说得准确一些,则仅仅是“电池和组件制造大国”。在这样一个新兴产业内,我国依旧没能摆脱“世界工厂”的角色。资金、技术、市场等战略制高点留在了海外,低附加值的下游产品制造环节,引入了中国。

“两头在外”:困境中的艰难

上游晶体硅材料、下游发电市场“两头在外”的困境,使得我国光伏产业形成了“议价能力低”、“抗风险能力低”的“双低”局面。

向上游来看,以国外传统七大厂商为首的晶体硅材料供应商,面对众多的电池、组件制造厂商,具备更多的议价资本。尽管“拥硅者为王”的局面,随着金融危机的爆发而瓦解,但并不能从本质上改变晶体硅制备环节,在光伏产业链中的主导地位。能否获得稳定的硅片供应渠道,成为众多的电池、组件厂商关心的核心问题。

向下游来看,近年来,我国光伏发电市场尽管加快了发展速度,但全球主要市场仍旧分布在欧洲、美国和日本。西班牙市场的急剧萎缩,以及今年德国政策的趋冷化,直接造成了全球光伏发电市场增速放缓,这首先影响的,就是产业链中竞争最为激烈、技术门槛最低的组件和电池制造环节。在一年前的金融危机中,我国大量光伏组件厂商因此而倒闭。

后进入者战略:中国企业的突围之路

中国光伏产业寻求发展,就不得不在产业结构方面实现优化,产业结构的优化,则必须以企业为实体依托。作为市场的后进入者,我国光伏企业主要通过三种战略模式,实现产业链布局的优化。

第一,资本驱动模式。一些具备雄厚资本实力的企业,挟带大量资本进入光伏产业,能够从全方位着眼,向多个环节同步投资,在较短的时间内,打造相对完整的光伏产业链,塑造企业竞争力与抗风险能力。采取这种模式的企业,多是此前在某一传统行业内,已经形成了超群的实力,具备稳定的现金流,以成熟业务供给光伏业务。主要以保定天威集团、深圳南玻集团为代表。

评论